لا توجد دائرة مثالية في الطبيعة. هذه حقيقة رياضية وفيزيائية قاسية، لكنها أيضاً استعارة وجودية عميقة. كل دائرة نرسمها أو نتخيلها هي محاولة فاشلة للوصول إلى شيء لا يمكن الوصول إليه. وفي هذا الفشل تكمن قوتها الحقيقية - كما تُظهر لنا كل دائرة في تاريخ الفن.

الدائرة كسؤال بصري: من بوتيتشيلي إلى وديع خالد

في "ولادة فينوس" لبوتيتشيلي، تقف الآلهة على قوقعة دائرية الشكل - رمز الكمال الإلهي المولود من البحر. لكن هذا الكمال معلق، عاري، هش. فينوس لا تتحكم في الدائرة بل محمولة عليها، والرياح تدفعها نحو شاطئ مجهول. الدائرة هنا ليست إنجازاً بل هبة قابلة للفقدان.

بعد قرون، في "غرنيكا" بيكاسو، تظهر العين ذات الحضور الدائري في أعلى اللوحة - عين الله؟ الشمس؟ القنبلة؟ - تنظر إلى المذبحة دون أن تتدخل. الدائرة انقلبت من رمز للكمال الإلهي إلى شاهد عاجز، كمال مجرد من القدرة على الفعل.

في "الدوائر في الدائرة" لكاندينسكي، يضع الفنان دوائر داخل دوائر، كل واحدة تدّعي الاكتمال، لكن وجود الأخريات يفضح وهم الكمال المطلق. السؤال يصبح: ما هو الكمال عندما تتعدد المراكز؟ كاندينسكي يكشف أن الكمال سؤال فلسفي وليس مجرد شكل هندسي.

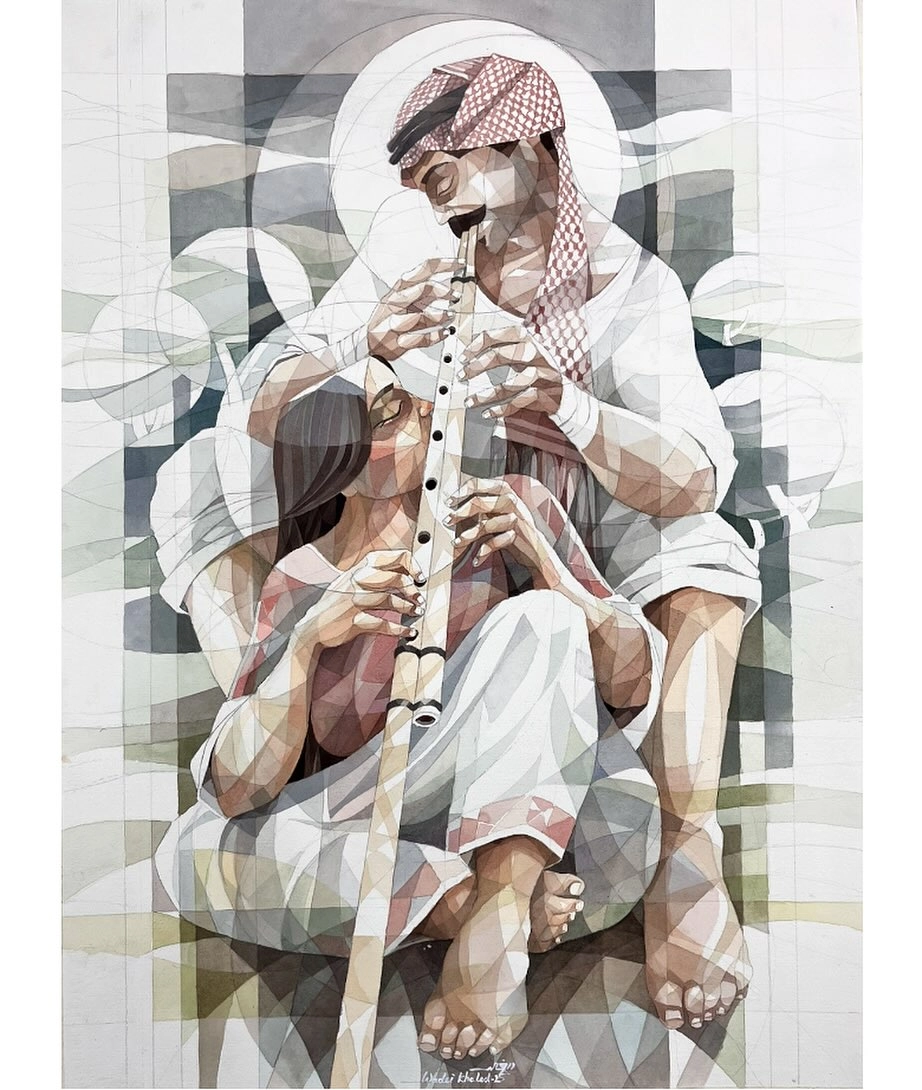

لكن يطرح الفنان الفلسطيني وديع خالد من مخيم العروب سؤالاً مختلفاً عن الدائرة. عبر مجموعة واسعة من أعماله، تظهر الدائرة كهاجس وجودي ثابت - حضور مستمر في كل لوحة تقريباً، متموضعة في المركز أو كعنصر مهيمن بصرياً، وفي توتر دائم مع الأشكال الهندسية المكسرة.

هذا الحضور المستمر للدائرة يكشف عن فلسفة ثابتة: البحث عن الكمال في عالم مجزأ. الدائرة عند خالد تعبر عن هاجس فلسطيني عميق - السؤال الدائم عن الاكتمال في ظل التشظي القسري، الحنين للوحدة (العائلة، الوطن، الهوية) وسط التجزئة، والبحث عن المركز الروحي والجغرافي والنفسي المفقود.

لكن خالد واعٍ تماماً لهذا المشروع الفكري، ويعرف أن دوائره ستُكسر، لكنه يواصل رسمها ليس بحثاً عن الخلود، بل لاستخلاص معنى الثبات من التشرد.

من الشاهد الصامت إلى الحضن المقاوم

في أعمال خالد الأحدث، نرى تطوراً في وظيفة الدائرة. في لوحة "فلا بد أن يستجيب القدر" (2024)، القمر الدائري لا يعود مجرد شاهد عاجز كما في "غرنيكا" بيكاسو، بل شاهد محاسب - يطالب القدر بالاستجابة للمعاناة التي يراها. تحت هذا القمر، يظهر جسد إنسان ملتف على ذاته في وضع حماية ويأس، يمكن فهمه كشخص واحد في ذروة التوحد مع الألم، أو ككيانين متداخلين يذوبان في بعضهما، في محاولة يائسة للالتحام أو حماية ما تبقى. هذا الجسد الملتف يشكل دائرة بديلة - حضن مقاوم يحمي من الدوائر المفروضة (القدر، السلطة، الحصار). الدائرة البيضاء (القمر) تراقب هذا الاحتضان الوجودي - كيف يُجبَر الإنسان على الاحتماء بذاته (أو بآخر يذوب فيه) في مواجهة صمت القدر.

وقد يوحي هذا الوضع، أو التعبير العام للوحة، بفصل رمزي للرأس عن الجسد، كاستعارة قوية لانهيار الوحدة الذاتية تحت ضغط انتظار استجابة القدر. فمن حيث هو مركز الوعي والهوية، تراقب الدائرة البيضاء هذا التفكك الوجودي المطلق - وكأن الإنسان الفلسطيني مُجبر على حمل هويته/وعيه بيده (أو يعيش انفصالاً داخلياً) بدلاً من أن تكون جزءاً طبيعياً منه. إنها وحدة مطلقة في مواجهة صمت القدر.

وفي لوحة الرجل الذي يعزف مع امرأة على الشبابة، نرى الموسيقى كجسر للتواصل الإنساني. الهالة الدائرية تحتوي هذه اللحظة الحميمة وتحميها من التشتت المحيط. الشبابة - كخط مستقيم - تخترق الدائرة، رمزاً لقدرة الحب والفن على تجاوز الأطر المفروضة.

هذا التطور يكشف أن خالد لا يرسم دوائر عفوية، بل يطور نظرية بصرية متكاملة حول العلاقة بين الشكل والمقاومة.

الدائرة مقابل المثلث: فلسفة المكان الفلسطيني

الأشكال الهندسية المكسرة في أعمال خالد - المثلثات والخطوط الحادة - مستوحاة من شكل خيام التهجير الفلسطيني. هذا يعطي الدائرة بُعداً سياسياً حاداً: إذا كانت المثلثات تمثل المؤقت المفروض (خيام التهجير)، فإن الدائرة تصبح الحلم بالبيت الدائم. خالد لا يرسم مجرد أشكال، بل صراع الأشكال - الدائرة كذاكرة معمارية لفلسطين الأصلية (القرى الدائرية، الحارات المتشابكة) مقابل الهندسة المؤقتة للمخيمات.

في لوحاته المبكرة، نرى دوائر محاصرة بالخيام - الحلم بالاستقرار مخنوق بواقع التهجير. العود في يد العازف يحاول أن يجمع الشظايا الموسيقية، لكن هندسة التهجير تقاوم كل محاولة للانسجام.

في لوحات الأمومة، تتحول الدائرة إلى رحم حامي - الدائرة البيضاء خلف الأم والطفل ليست هالة مشبوهة بل حضن رمزي يحمي من التشرد. الخطوط المتدفقة حولها تشبه الحبل السري، والدائرة تغذي وتحمي من هندسة التهجير.

في لوحة القدس، تظهر دوائر متعددة مبعثرة - كل دائرة تحمل وجهاً، ذكرى، حكاية. ليست دائرة واحدة مثالية، بل دوائر متكسرة تحاول أن تتذكر. المدينة تصبح أرشيفاً دائرياً للذاكرة الفلسطينية، ودوائر الذاكرة تقاوم هندسة التهجير.

في أعماله الحديثة، يستعيد خالد الدائرة الطبيعية الأصيلة - القمر كدائرة طبيعية وليست مصطنعة، الحمل والولادة كدورة طبيعية وليست هندسية مفروضة. استعادة الدائرة من السلطة وإعادتها للطبيعة.

بين بوتيتشيلي وخالد، رحلة طويلة في فهم الدائرة: من الكمال الإلهي، إلى الشهادة العاجزة، إلى الذاكرة المحاصرة بالتهجير، وأخيراً إلى استعادة الدائرة كمقاومة للتشرد. خالد يصبح فيلسوف الدائرة الفلسطينية - فنان يفكر بصرياً في معضلة الاكتمال المستحيل، حيث كل لوحة تصبح خريطة للصراع بين الاستقرار والتشرد، بين الدائري الأصيل والهندسي المفروض.

الدائرة كسؤال النجاة

في أعمال وديع خالد، الدائرة تكشف عن سلوك غريزي مقاوم - الفلسطينيون يتحلقون طبيعياً حول بعضهم في مواجهة السيولة المسلحة. ليست الدائرة رمزاً مختاراً بل استجابة حيوية تلقائية للحفاظ على الترابط تحت ضغط التفكيك المنهجي.

الالتحام الدائري يصبح تكتيك بقاء غريزي - كلما اشتدت محاولات التسييل الاستعماري، كلما التف الناس أكثر في دوائر حماية وحميمية. الدائرة هنا ليست فكرة فلسفية بل سلوك طوارئ - مثل تحلق الحيوانات حول صغارها عند الخطر.

هذا ما يجعل دوائر خالد مختلفة جذرياً عن الدوائر المثالية الغربية - إنها دوائر مأزومة لكنها حية، مكسورة لكنها فعالة في الحماية.

دوائر سائلة ومتمردة

الأشكال الهندسية معروفة ومدركة بالنسبة لنا، جميعها لها حدود وخصائص واضحة، حتى الدائرة. لكن تطويعنا لهذه الأشكال والمفاهيم التي تخلقها السياقات، هو مصدر قوة "سائلة" نحتاجها لفهم ومقاومة السيولة التي تفرضها الأنظمة الصلبة.

هذا التمرد على الدائرة يجد تعبيره الأوضح في غزة المحاصرة، حيث تصبح الدائرة مسألة حياة أو موت. باسل عكلوك في "الخروج من الدائرة" (2021) لا يقدم مجرد استعارة فنية، بل خريطة للنجاة. الملعقة تخترق الدائرة السوداء المتشققة كأنها تكسر حصاراً فعلياً، والأرض المنفجرة حولها تعكس واقع غزة تحت القصف. الملعقة - أداة الطعام الأساسية - تصبح رمزاً للحاجات البشرية البسيطة التي تكسر كل الحواجز الهندسية المفروضة.

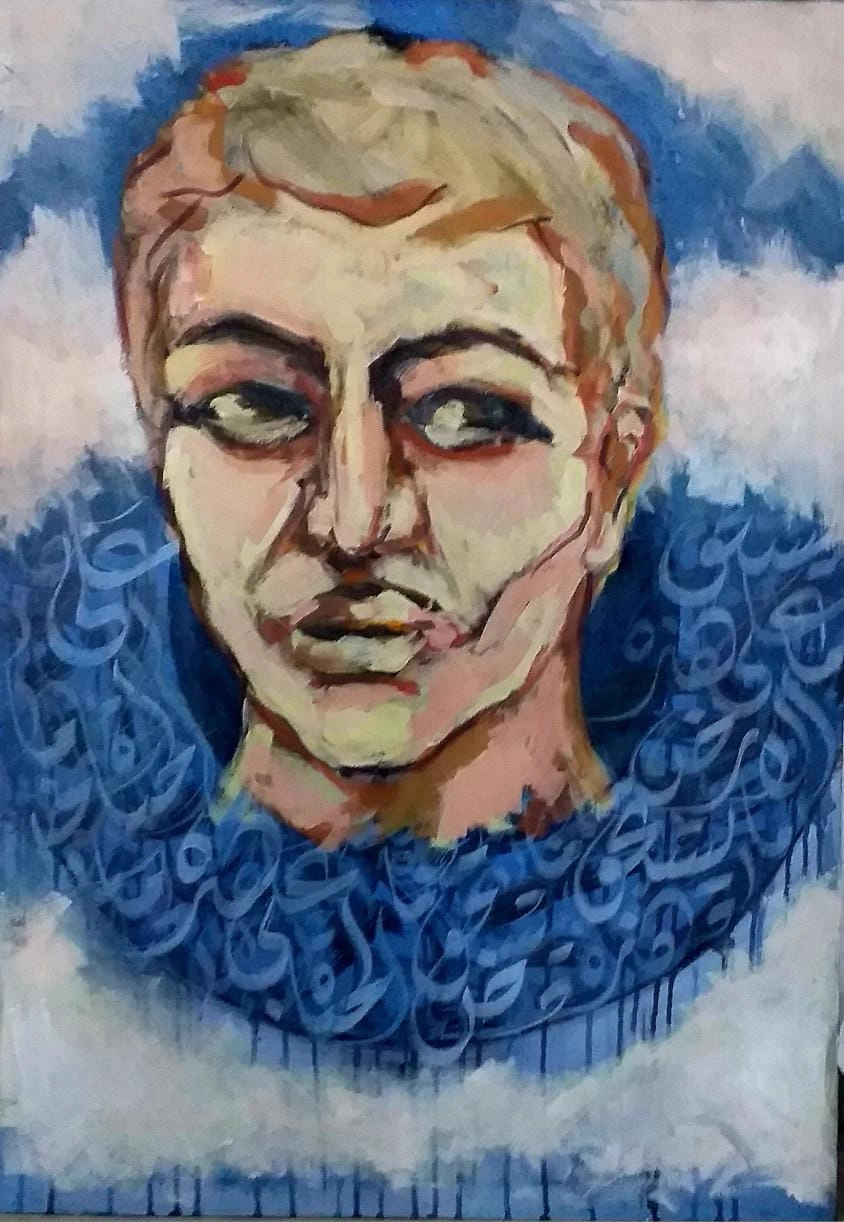

أحمد مهنا يُكمل هذا الحوار في "الدائرة المغلقة" (2021)، لكن بطريقة مختلفة. العنوان يحمل مرارة - غزة هي فعلاً "دائرة مغلقة" جغرافياً وسياسياً. لكن الوجه يرفض الاستسلام للتعريف. الخط العربي في الخلفية يشكل نمطاً دائرياً، لكن الوجه يخترقه، عيناه تحدقان خارج الإطار المفروض. هذا ليس مجرد تمرد فني، بل إعلان وجود - نحن هنا، نراكم، نرفض أن نكون مجرد "مشكلة محاطة بدائرة" في الخرائط السياسية.

يواصل الفنانون الفلسطينيون هذا الحوار مع الدائرة، لكن بوعي أكثر راديكالية. محمد الكرد في "بحر غزة" (2023) يقدم انقلاباً كاملاً لرمزية الدائرة الغربية: من السماوي إلى الأرضي، من الكمال إلى البقاء، من الهالة المقدسة إلى النفق السري. الدائرة هنا ليست مجرد شكل بل نفق للهروب من الحصار. الطائر الأسود يحاول الخروج من هذه الحفرة الدائرية، والأسماك تسبح في أعماقها - الحياة التي تستمر تحت الأرض، تحت الحصار. العمل يوثق كيف يحول الحصار رمزية الدائرة من حلم بالكمال إلى ضرورة للهروب.

فؤاد خاطر يذهب أبعد من ذلك في "ما بعد الدائرة" (2023). العنوان نفسه إعلان تجاوز لفكرة الاكتمال الهندسي. الوجه المدفون في المواد المختلطة، نصف مرئي ونصف مختفي، يُظهر أن الهوية نفسها ما بعد دائرية - لا يمكن احتواؤها في شكل مثالي. خاطر لا يرفض الدائرة بل يتجاوز الحاجة إليها، يعلن أن الفن الفلسطيني المعاصر قد نضج ليعيش خارج إطار السؤال عن الاكتمال.

هؤلاء الفنانون يطورون لغة بصرية مقاومة للدائرة - لا يرفضونها بل يعيدون تعريفها جذرياً. من دائرة السلطة إلى مسار الهروب، من هالة القداسة إلى حفرة الذاكرة، ومن السؤال عن الاكتمال إلى الإعلان عن تجاوزه.

في لوحات خالد، نرى ظاهرة مذهلة تربط الفن الفلسطيني المعاصر بالحكمة البوذية القديمة. مثلما يخلق الرهبان التبتيون ماندالا معقدة من الرمل الملون ثم يدمرونها في طقوس مقدسة، يخلق خالد "ماندالا فلسطينية" في كل لوحة - دوائر محملة بالذاكرة والوجوه والحكايات، محكوم عليها بالتكسر تحت وطأة التهجير، لكنها تعود للظهور في اللوحة التالية.

الفرق أن الماندالا البوذية تُدمر طوعاً كتذكير بعدم الثبات، بينما دوائر خالد تُدمر قسراً بفعل النكبة والتشرد. لكن في كلا الحالتين، فعل الخلق يصبح أهم من المخلوق. الرهبان يعرفون أن ماندالاهم ستُمحى، وخالد يعرف أن دوائره ستُكسر، لكن كلاهما يواصل الرسم.

في هذا التكرار المقاوم للخلق رغم التدمير، يكون صمود الفن الفلسطيني وقوته.

"أعمال باسل عكلوك، وفؤاد خاطر، وأحمد مهنا، ومحمد الكرد من مجموعة دي إن إيه - شيفرة حياة وهوية - ارت زون فلسطين"